फासीवाद और नवफासीवाद: एक विस्तृत विश्लेषण

By Anurag , Edited by Anurag

Published on March 17, 2025

फासीवाद (Fascism) और नवफासीवाद (Neo-Fascism) राजनीतिक विचारधाराओं के ऐसे रूप हैं, जो तानाशाही शासन, कट्टर राष्ट्रवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दमन पर आधारित होते हैं। फासीवाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उभरा, जबकि नवफासीवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसकी पुनर्व्याख्या और पुनरुत्थान का परिणाम है।

फासीवाद का उदय 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ और इसका प्रमुख रूप बेनिटो मुसोलिनी के इटली और एडॉल्फ हिटलर के नाजी जर्मनी में देखा गया।

इटली में बेनिटो मुसोलिनी ने 1922 में फासीवादी शासन की स्थापना की और एक दमनकारी, युद्ध-प्रधान सरकार बनाई। जर्मनी में एडॉल्फ हिटलर ने 1933 में सत्ता संभालने के बाद नस्लवादी और सैन्यवादी नीतियाँ अपनाईं, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी। लेकिन फासीवादी विचारधारा केवल इन दो देशों तक सीमित नहीं रही। 20वीं शताब्दी में कई अन्य देशों में भी फासीवादी आंदोलन और शासन देखे गए।

स्पेन(1939-1975) में फासीवाद का उदय 1930 के दशक में हुआ, जब स्पेनिश गृहयुद्ध (1936-1939) के दौरान जनरल फ्रांसिस्को फ्रांको के नेतृत्व में फासीवादी ताकतें सत्ता में आईं। फ्रांको ने अपने शासन में सत्तावादी तानाशाही स्थापित की और राजनीतिक विरोधियों को कुचल दिया। फ्रांको का शासन नाजी जर्मनी और फासीवादी इटली का समर्थन करता था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में वह तटस्थ रहा। 1975 में उनकी मृत्यु के बाद स्पेन में लोकतंत्र की वापसी हुई।

पुर्तगाल(1932-1968) में फासीवाद "एस्टाडो नोवो" (Estado Novo) के नाम से जाना गया, जो एंटोनियो सालाज़ार के नेतृत्व में एक सत्तावादी शासन था। सालाज़ार ने सेंसरशिप, पुलिस तानाशाही, और राजनीतिक असहमति के दमन का सहारा लिया। उनका शासन राष्ट्रवादी और रूढ़िवादी था, जो पारंपरिक मूल्यों और चर्च का समर्थन करता था। 1974 में "कार्नेशन क्रांति" के बाद यह शासन समाप्त हुआ और पुर्तगाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई।

अर्जेंटीना(1946-1955, 1973-1974) में फासीवादी विचारधारा सीधे तौर पर लागू नहीं हुई, लेकिन राष्ट्रपति जुआन पेरोन के शासन में कई फासीवादी प्रवृत्तियाँ देखी गईं। पेरोन ने तानाशाही जैसी शासन प्रणाली अपनाई और प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। उन्होंने उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया और एक करिश्माई नेता की छवि बनाई। उनका शासन लोकप्रिय था, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करता था। उनके हटने के बाद अर्जेंटीना में अस्थिरता बनी रही और कई बार सैन्य तख्तापलट हुए।

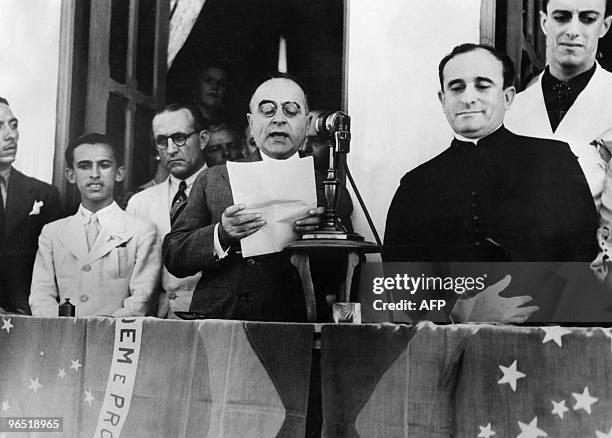

ब्राज़ील(1930-1945, 1951-1954) में 1930 के दशक में गेटुलियो वर्गास ने "एस्टाडो नोवो" (Estado Novo) नामक शासन प्रणाली लागू की, जो फासीवादी नीतियों से प्रेरित थी। उन्होंने प्रेस पर सेंसरशिप लगाई और सभी विरोधियों को दबाने के लिए गुप्त पुलिस का उपयोग किया। उनका शासन तानाशाही था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में ब्राज़ील ने मित्र राष्ट्रों का समर्थन किया, जिससे इसे पूर्ण फासीवादी राज्य नहीं कहा गया। 1945 में उनका तख्तापलट हुआ, लेकिन बाद में वे 1951 में फिर राष्ट्रपति बने।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हंगरी(1944-45) में एरो क्रॉस पार्टी ने सत्ता हासिल की, जो नाजी जर्मनी से जुड़ी हुई थी। यह शासन नस्लवादी और यहूदी विरोधी था। हंगरी के फासीवादी शासन ने हजारों यहूदियों की हत्या करवाई और नाजियों का समर्थन किया। सोवियत सेना के आक्रमण के बाद इस शासन का अंत हुआ।

रोमानिया(1940-44) में फासीवादी आंदोलन "आयरन गार्ड" के रूप में उभरा, जो कट्टर राष्ट्रवादी और यहूदी विरोधी था। मार्शल आयोन एंटोनस्कु ने जर्मनी के सहयोग से रोमानिया पर शासन किया। उनके शासन में यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हुई। 1944 में सोवियत संघ ने रोमानिया पर कब्जा कर लिया, जिससे इस शासन का अंत हुआ।

फासीवाद एक ऐसी तानाशाही विचारधारा है, जो राज्य को सर्वोपरि मानती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करती है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

निरंकुशतावाद - फासीवादी शासन में सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है और नागरिकों की स्वतंत्रता सीमित कर दी जाती है।

कट्टर राष्ट्रवाद – इसमें अपने राष्ट्र को सर्वोच्च और अन्य देशों को निम्न समझने की प्रवृत्ति होती है।

सैन्यवाद – सेना और बल प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है।

राजनीतिक असहमति का दमन – फासीवादी शासन में विरोधियों को दबाने के लिए हिंसा और आतंक का सहारा लिया जाता है।

पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के विरोध में – फासीवादी अर्थव्यवस्था राज्य-नियंत्रित पूंजीवाद को अपनाती है, जिसमें निजी उद्योगों को सरकार की नीति के अधीन रखा जाता है।

सैन्यवाद (Militarism) – सेना और बल प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है।

राजनीतिक असहमति का दमन – फासीवादी शासन में विरोधियों को दबाने के लिए हिंसा और आतंक का सहारा लिया जाता है।

पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के विरोध में – फासीवादी अर्थव्यवस्था राज्य-नियंत्रित पूंजीवाद को अपनाती है, जिसमें निजी उद्योगों को सरकार की नीति के अधीन रखा जाता है।

फासीवाद को लेकर एक प्रसिद्ध कहावत है कि "फासीवाद पूंजीवाद के ढांचे पर खड़ा होता है।" पूंजीवाद की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके जन्म में ही इसके विनाश के बीज मौजूद होते हैं। जैसे जीव अपने जीवन के लिए भोजन करता है, वैसे ही पूंजीवाद मुनाफे पर निर्भर करता है। मुनाफे के बिना पूंजीवाद टिक नहीं सकता। यह मुनाफा ही कामगारों, प्रकृति, राज्य, पुरानी व्यवस्थाओं और अन्य पूंजीवादियों के साथ संघर्ष का कारण बनता है।

पूंजीवाद और मुनाफे की अनिवार्यता

कामगारों का शोषण पूंजीवाद का मुख्य आधार होता है। एक पूंजीवादी व्यवस्था को सस्ते श्रम के लिए बेरोजगारी की एक सेना की आवश्यकता होती है। यदि बेरोजगारी अधिक होगी तो लोग काम की तलाश में मजबूर होंगे, और यदि बेरोजगारी कम होगी तो कामगार अपने अधिकारों की मांग करेंगे। चूंकि पूंजीवादी व्यवस्था सीधे तौर पर कामगारों के वेतन में कटौती नहीं कर सकती, इसलिए वह महंगाई के माध्यम से उनकी क्रय शक्ति को कमजोर कर देती है। इस तरह कामगार को महसूस भी नहीं होता और उसका शोषण जारी रहता है।

समाजवादी शक्तियों की भूमिका और फासीवाद का उभार

जब इस तरह के शोषण से जनता में आक्रोश पनपने लगता है, तो पूंजीवादी व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो जाता है। यदि समाजवादी शक्तियां मजबूत होती हैं, तो समाजवादी क्रांति हो सकती है। लेकिन यदि वे कमजोर पड़ जाती हैं, तो फासीवाद सिर उठाने लगता है। आर्थिक असमानता और बेरोजगारी के कारण उत्पन्न जनता के क्रोध को मोड़ने के लिए एक काल्पनिक दुश्मन तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में राष्ट्रवाद, नस्लवाद और धर्म का सहारा लिया जाता है।

छद्म राष्ट्रवाद और जनमानस का विभाजन

फासीवादी व्यवस्था में राष्ट्रवाद को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी-बड़ी देशभक्ति की बातें की जाती हैं और बाहरी एवं आंतरिक दुश्मनों का प्रचार किया जाता है। बड़े पूंजीपति और नेता देशभक्ति का मुखौटा पहन लेते हैं। जनता को दो भागों में बांटा जाता है—देशभक्त और देशद्रोही। आमतौर पर बहुसंख्यक समुदाय को देशभक्त घोषित किया जाता है, जबकि अल्पसंख्यकों को देशद्रोही ठहराया जाता है।

इतिहास में, नाजी जर्मनी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एडॉल्फ हिटलर ने 1930 के दशक में जर्मनी की आर्थिक बदहाली और बेरोजगारी का लाभ उठाकर राष्ट्रवाद को उग्र रूप दिया। यहूदी समुदाय को राष्ट्र का दुश्मन घोषित किया गया, और नस्लीय शुद्धता के नाम पर उनके खिलाफ अत्याचार किए गए। इसी तरह, इटली में बेनिटो मुसोलिनी ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न आर्थिक संकट का फायदा उठाकर फासीवादी आंदोलन को बढ़ावा दिया और राजनीतिक विरोधियों का दमन किया।

नस्लवाद: छद्म राष्ट्रवाद का सहायक

नस्लवाद और छद्म राष्ट्रवाद एक-दूसरे के पूरक होते हैं। फासीवादी शक्तियां बहुसंख्यक समुदाय को उनके महान इतिहास की याद दिलाकर उन्हें श्रेष्ठ नस्ल घोषित करती हैं और अन्य समुदायों के प्रति घृणा फैलाती हैं। इस तरह, जो संघर्ष पूंजीवादी शोषण के खिलाफ होना चाहिए, वह नस्लीय विवादों में उलझ जाता है।

उदाहरण के लिए, अमेरिका में 20वीं सदी में नस्लवादी कू क्लक्स क्लान (KKK) आंदोलन ने श्वेत वर्चस्व को बढ़ावा दिया और अफ्रीकी-अमेरिकी समुदाय को लक्ष्य बनाया। इसी तरह, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी नीतियों के तहत श्वेत अल्पसंख्यक शासन ने काले बहुसंख्यकों के अधिकारों का हनन किया।

धर्म का दुरुपयोग

जब कोई समाज संकट में होता है, तो लोग ईश्वर की शरण में जाने लगते हैं। फासीवादी शासक इस प्रवृत्ति का उपयोग करते हैं और जनता को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनकी समस्याओं का कारण उनके पूर्व जन्मों के पाप हैं या ईश्वर की नाराजगी है। धार्मिक आस्थाओं का दोहन कर जनता को नियंत्रित किया जाता है, और जो कोई इस पर सवाल उठाता है, उसे धर्म-विरोधी घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार, शासन की व्यक्तिगत लड़ाई को धर्मयुद्ध के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

स्पेन में फ्रांसिस्को फ्रांको के शासनकाल (1939-1975) के दौरान, कैथोलिक चर्च को फासीवादी शासन का समर्थन प्राप्त था। फ्रांको ने चर्च की मदद से अपने विरोधियों को कुचल दिया और धार्मिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इसी तरह, मध्यकालीन यूरोप में चर्च का उपयोग सत्ता बनाए रखने के लिए किया गया था।

पूंजीवाद से फासीवाद तक की यात्रा

लेकिन इन हथकंडों से समस्याओं का समाधान नहीं होता। आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जाती है। जनता का आक्रोश भी बढ़ता है, लेकिन दिशाहीन होकर यह राष्ट्रवाद और नस्लवाद के जाल में उलझ जाता है। इस स्थिति में राज्य दंगे भड़काने से भी नहीं हिचकिचाता, ताकि जनता का आक्रोश एक-दूसरे के खिलाफ मोड़ दिया जाए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जनता को दूसरे राष्ट्रों के प्रति भड़काया जाता है, भले ही आम जनता का आपस में कोई सीधा टकराव न हो।

अशांति और असुरक्षा बढ़ने पर राज्य शक्ति का सहारा लेता है। विद्रोह को कुचलने के लिए दमनकारी नीतियां अपनाई जाती हैं। पूंजीपति भी अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं, लेकिन चूंकि उनके हित राज्य के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए वे इसे सहन करते हैं। विरोधियों को कुचलने के लिए नस्लीय और सांप्रदायिक नफरत को और हवा दी जाती है। कमजोर देशों पर शक्ति प्रदर्शन कर राष्ट्र को ताकतवर दिखाने की कोशिश की जाती है। मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन आम हो जाता है। यही स्थिति फासीवाद कहलाती है।

नव-फासीवाद (Neo-Fascism)

नव-फासीवाद (Neo-Fascism) आधुनिक समय में फासीवाद के पुनरुत्थान को दर्शाता है। यह पारंपरिक फासीवाद से भले ही कुछ हद तक अलग हो, लेकिन इसकी बुनियादी विशेषताएँ—राष्ट्रवाद, अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत, सत्ता का केंद्रीकरण और जनमानस को नियंत्रित करने के लिए दुष्प्रचार—अब भी वही हैं।

कैसे पारंपरिक फासीवाद से अलग है?

1. सीधा सैन्य शासन नहीं – पारंपरिक फासीवाद में सैन्य तानाशाही और खुला दमन प्रमुख थे, जबकि नव-फासीवाद लोकतंत्र के अंदर रहकर संस्थानों को कमजोर करने का प्रयास करता है।

2. संचार और मीडिया नियंत्रण – पहले फासीवादी प्रचार अखबारों और रैलियों पर निर्भर था, लेकिन नव-फासीवाद सोशल मीडिया, फेक न्यूज और दुष्प्रचार अभियानों का इस्तेमाल करता है।

3. संवैधानिक तरीके से सत्ता पर पकड़ – पारंपरिक फासीवादी नेता अक्सर तख्तापलट या जबरन सत्ता हथियाते थे, जबकि नव-फासीवादी चुनावों में जीतकर सत्ता में आते हैं और फिर लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने लगते हैं।

कैसे आज के समय में मौजूद है?

• कुछ देशों में प्रवासी-विरोधी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति इसी विचारधारा की देन है।

• सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी जानकारी फैलाकर जनता को प्रभावित किया जाता है।

• विरोधियों को देश-विरोधी, धर्म-विरोधी या बाहरी शक्तियों का समर्थक बताकर उन्हें दबाया जाता है।

• न्यायपालिका और मीडिया को धीरे-धीरे सरकार के नियंत्रण में लाया जाता है।

आज के नव-फासीवादी नेता आमतौर पर राष्ट्रवाद, प्रवासियों के प्रति घृणा, धार्मिक उग्रवाद और आर्थिक संरक्षणवाद को बढ़ावा देते हैं। वे आपातकालीन कानूनों, कठोर प्रवासी नीतियों और मानवाधिकारों की अवहेलना के माध्यम से सत्ता को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का "अमेरिका फर्स्ट" अभियान, ब्राजील में जेयर बोल्सोनारो की राजनीति, यूरोप में प्रवासी विरोधी आंदोलनों का बढ़ना, और भारत में धार्मिक ध्रुवीकरण इसका उदाहरण हैं।

निष्कर्ष

जब पूंजीवाद असफल होता है, तो लोग निराश होकर किसी मजबूत नेतृत्व की तलाश करने लगते हैं। इसी दौरान राष्ट्रवाद, नस्लवाद और उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया, तो यह फासीवाद का रूप ले सकता है, जिससे लोकतंत्र और समाज को गंभीर नुकसान हो सकता है।

नव-फासीवाद पुराने फासीवाद से अधिक व्यवस्थित और परिष्कृत रूप में सामने आया है। यह प्रत्यक्ष सैन्य शासन की बजाय लोकतांत्रिक संस्थानों का धीरे-धीरे दमन कर उन्हें अपने नियंत्रण में लेता है। इतिहास से सबक लेते हुए इस प्रक्रिया को पहचानना और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है।